Die Energiewende ist eine große Herausforderung für Deutschland und besonders für die Bundesländer. Um auf erneuerbare Energien wie Sonne und Wind umzusteigen, müssen wir neben dem Ausbau entsprechender Erzeugungsanlagen auch smarte Lösungen zur Stromspeicherung finden. Weil jedoch Solaranlagen hauptsächlich tagsüber Strom erzeugen und Windkraftanlagen von den Wetterbedingungen abhängig sind, ist der Strombedarf der Haushalte und Unternehmen weitgehend konstant. Hier kommen Batteriespeicher ins Bild: Sie erlauben es, überschüssigen Strom zu speichern und ihn später wieder bereitzustellen. In Sachsen sind in den letzten Jahren die installierten Batteriespeicherzahlen deutlich gestiegen. Wie die Zahlen des sächsischen Wirtschaftsministeriums und der Bundesnetzagentur zeigen, waren im Jahr 2023 bereits fast 61.000 Batteriespeicher im Freistaat in Betrieb – das ist ein Vielfaches im Vergleich zu 2020, als man nur rund 7.700 Anlagen verzeichnete.

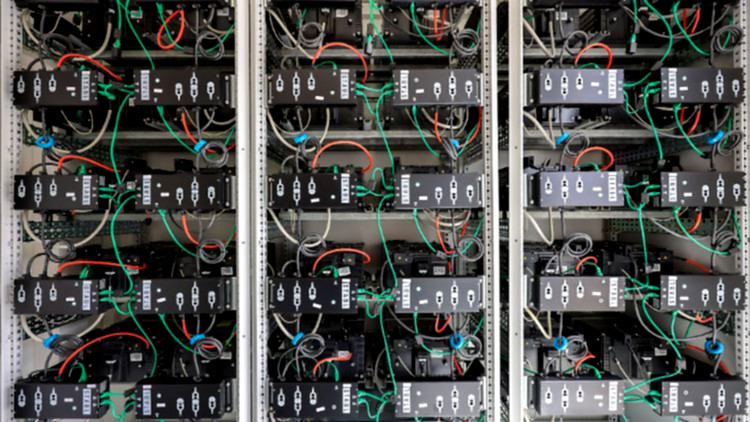

Die Bandbreite der Speicherlösungen umfasst alles von kleinen Heimspeichern, die mit privaten Photovoltaikanlagen kombiniert werden, bis hin zu großen gewerblichen und industriellen Anlagen, die ganze Stadtteile oder Unternehmen mit Energie versorgen können. Im Jahr 2023 betrug die gesamte installierte Kapazität dieser Speicher etwa 545,5 Megawatt, und sie wächst kontinuierlich. Verschiedene Faktoren tragen zur Dynamik bei: Fortschritte in der Technologie machen Batteriespeicher immer effizienter und kostengünstiger, staatliche Förderprogramme reduzieren die Einstiegshürden für Privatpersonen und Unternehmen, und die immer häufigere Nutzung von Photovoltaik-Anlagen führt zudem zu einer stetig wachsenden Nachfrage nach Speicherkapazitäten.

Ein deutliches Zeichen der politischen Unterstützung ist ebenfalls vorhanden: Sachsen setzt besonders auf die Verbindung von Speichern mit Photovoltaikanlagen, um den Anteil erneuerbarer Energien am Strommix zu steigern und das Stromnetz zu entlasten. Die Förderung konzentriert sich hauptsächlich auf kleine und mittlere Speichersysteme, für die es diverse Programme gibt. Größere, eigenständige Batteriespeicher hingegen werden von den Behörden als nicht förderbedürftig angesehen, da sie mittlerweile auch ohne öffentliche Hilfe wirtschaftlich rentabel sind. In Bayern werden gleichzeitig mehrere Großprojekte geplant oder sind bereits in Umsetzung, die die Energiespeicherung revolutionieren könnten. In Oberschöna entsteht am Umspannwerk Freiberg Nord ein Batteriespeicher mit einer geplanten Leistung von 500 Megawatt, und in Döbeln steht ein 15-Megawatt-Speicher kurz vor der Inbetriebnahme.

Die Entwicklung beweist: Sachsen könnte bald ein Vorreiter in der Energiespeicherung sein. Aber mit dem schnellen Ausbau kommen auch neue Fragen und Herausforderungen auf – wie die Integration der Speicher ins Stromnetz, die Sicherstellung der Versorgungssicherheit oder die Umweltverträglichkeit der verwendeten Technologien. In acht Abschnitten behandelt dieser Artikel die wichtigsten Themen zum Boom der Batteriespeicher in Sachsen: von technischen Grundlagen über Fördermöglichkeiten bis zu gesellschaftlichen und ökologischen Auswirkungen.

Die Rolle der Batteriespeicher in der Energiewende Sachsens

Im Rahmen der Energiewende sind Batteriespeicher mittlerweile von großer Bedeutung. Um den Anteil erneuerbarer Energien am Bruttostromverbrauch erheblich zu steigern, sind flexible Speichermöglichkeiten unerlässlich. In Sachsen, wo der Ausbau von Photovoltaik und Windkraft schneller vorangeht als in einigen anderen Bundesländern, sind Batteriespeicher ein essenzieller Bestandteil der Energieinfrastruktur.

Das Problem ist die Unbeständigkeit der erneuerbaren Energiequellen: Während das Stromnetz eine konstante Einspeisung benötigt, schwanken Erzeugung und Verbrauch über den Tag und das Jahr verteilt erheblich. Photovoltaikanlagen erzeugen zur Mittagszeit oft mehr Strom, als man vor Ort benötigt, während am Abend die Nachfrage steigt, aber keine Sonnenenergie mehr vorhanden ist. Batteriespeicher schließen diese Lücke, indem sie überschüssigen Strom aufnehmen und ihn später wieder abgeben.

Heimspeicheranlagen werden besonders in ländlichen Regionen Sachsens immer wichtiger, wo viele Eigenheimbesitzer auf Solaranlagen setzen. Sie helfen dabei, den Eigenverbrauch des erzeugten Solarstroms zu optimieren, was zur Reduzierung der Stromkosten beiträgt. Sie tragen zur Entlastung des Netzes bei, indem sie die Einspeisung reduzieren, wenn die Netze bereits voll ausgelastet sind. Gewerbebetriebe können ebenfalls profitieren, indem sie Lastspitzen abfangen und ihre Energieversorgung unabhängiger gestalten.

Batteriespeicher leisten auf systemischer Ebene einen wichtigen Beitrag, indem sie die Integration von erneuerbaren Energien beschleunigen, Netzengpässe minimieren und somit die Versorgungssicherheit erhöhen. Dank des dynamischen Zubaus in Sachsen können immer größere Teile des Strombedarfs durch regional erzeugten und gespeicherten Strom gedeckt werden. Dies führt auch dazu, dass der Bedarf an fossilen Reservekraftwerken, die bislang als Puffer für Dunkelflauten dienten, verringert wird.

Außerdem eröffnen Batteriespeicher neue Geschäftschancen für Energieversorger, Stadtwerke und Dienstleister. Als Teil von sogenannten virtuellen Kraftwerken können sie gebündelt werden, um flexibel auf Preissignale oder Netzengpässe am Strommarkt zu reagieren. Ein neues, dezentrales Energiesystem entsteht, das viele kleine und große Akteure umfasst. In Sachsen wird dieses Potenzial immer mehr erkannt und genutzt, vor allem durch die enge Zusammenarbeit zwischen Politik, Wirtschaft und Forschungseinrichtungen.

Batteriespeicher haben damit eine viel umfassendere Funktion als nur die Strom zwischenspeichern: Sie sind ein entscheidendes Element für die erfolgreiche Transformation des Energiesystems in Sachsen und unterstützen maßgeblich den Klimaschutz sowie die Versorgungssicherheit.

Technologische Entwicklungen und Typen von Batteriespeichern

Die schnelle Evolution der Batterietechnologie ist eine der wichtigsten Ursachen für den Aufschwung der Stromspeicher in Sachsen. In der Vergangenheit wurden überwiegend Blei-Säure-Batterien eingesetzt, doch mittlerweile sind Lithium-Ionen-Batterien die Marktführer. Es gibt viele Vorteile dieser Technologie: Im Vergleich zu älteren Systemen ist sie deutlich effizienter, hat eine längere Lebensdauer und ist kompakter. Dank der Entwicklungen in der Zellchemie und Produktionstechnik sind die Kosten für Lithium-Ionen-Speicher in den letzten zehn Jahren um über 80 Prozent gefallen.

Trotzdem ist der Markt bunt gemischt. Alternative Technologien neben Lithium-Ionen-Batterien finden immer mehr Verwendung. Hierzu gehören unter anderem Natrium-Ionen-Batterien, die auf kostengünstige und reichlich vorhandene Materialien setzen, sowie Redox-Flow-Batterien, die sich aufgrund der Möglichkeit, dass die Kapazität unabhängig von der Leistung skaliert werden kann, besonders für stationäre Großspeicher eignen. Solche Systeme kommen etwa in gewerblichen oder industriellen Anwendungen zum Einsatz, wo über längere Zeiträume große Energiemengen gespeichert werden müssen.

Ein weiteres Gebiet sind Hybrid-Systeme, die verschiedene Speichertypen miteinander vereinen, um maßgeschneiderte Lösungen für spezifische Anforderungen zu schaffen. Beispielsweise können Ultrakondensatoren kurzfristige Spitzen abfangen, während Batterien die langfristige Speicherung übernehmen. In Sachsen wird auch getestet, wie man mit anderen Technologien wie Wasserstoff-Elektrolyse oder Power-to-Heat-Anlagen kombinieren kann, um die Flexibilität des Energiesystems weiter zu verbessern.

Die Fortschritte bei Speichertechnologien hängen eng zusammen mit Aspekten wie Sicherheit, Lebensdauer und Recyclingfähigkeit. Die Brand- und Explosionsgefahr, die insbesondere von Lithium-Ionen-Batterien ausgeht, führt dazu, dass in Sachsen hohe Anforderungen an die Installation und Überwachung gestellt werden. Research institutions in the Free State, including those at TU Dresden and the Fraunhofer Institute, are focusing on new materials, enhanced cell structures, and sustainable production methods.

Ein entscheidender Aspekt, der darüber entscheidet, ob neue Speichertechnologien akzeptiert und verbreitet werden, ist ihre Wirtschaftlichkeit. Im Großmaßstab produzieren heißt auch: sinkende Preise und reduzierte Kosten für Installation sowie Wartung. Für private Haushalte heißt das, dass Batteriespeicher mittlerweile oft in zehn bis zwölf Jahren wirtschaftlich rentabel sind – eine Entwicklung, die den Trend zur Eigenversorgung weiter verstärkt.

Dort, wo sie einen besonders hohen Nutzen für das Gesamtsystem bieten, werden große Batteriespeicher vor allem an Umspannwerken, in der Nähe von Industrieanlagen oder an Netzknotenpunkten errichtet. Hier sind sie in der Lage, die Netzfrequenz und Spannung zu stabilisieren, Lastspitzen abzufangen und erneuerbare Energien optimal einzubinden. Pilotprojekte in Sachsen beweisen, dass diese Anlagen nicht nur technisch, sondern auch wirtschaftlich tragfähig sind und neue Standards für die Energiespeicherung schaffen.

Förderprogramme und politische Rahmenbedingungen

In Sachsen haben politische Entscheidungen und Förderprogramme einen erheblichen Einfluss auf die Verbreitung von Batteriespeichern. In den letzten Jahren hat das sächsische Wirtschaftsministerium viele Initiativen ins Leben gerufen, um es für Privatpersonen, Wohnungseigentümergemeinschaften und Unternehmen attraktiver zu machen, Speicher zu kaufen und installieren zu lassen.

Die Förderung konzentriert sich hauptsächlich auf Batteriespeicher, die unmittelbar an Photovoltaikanlagen gekoppelt sind. Es werden Systeme mit einer maximalen Leistung von 30 bis 1.000 Kilowatt unterstützt. Die Unterstützung erfolgt durch Direktzuschüsse, zinsgünstige Kredite oder steuerliche Erleichterungen. Die Idee ist, die Amortisationszeit der Speicher zu verkürzen, um mehr Menschen und Firmen zu bewegen, auf erneuerbare Energien umzusteigen.

In Sachsen sind Großspeicher, die unabhängig von einer erneuerbaren Erzeugungsanlage – also als Stand-Alone-Anlagen – betrieben werden, nicht förderfähig. Laut dem Wirtschaftsministerium ist der Grund für diese Entscheidung, dass solche Projekte mittlerweile ohne staatliche Förderung wirtschaftlich machbar sind. Investoren und Betreiber von Großspeichern profitieren von stabilen Einnahmen am Strommarkt, indem sie Regelenergie bereitstellen oder am Intraday-Handel teilnehmen.

Ein weiteres bedeutendes Werkzeug ist das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), welches die Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Quellen vergütet und somit auch die Wirtschaftlichkeit von Batteriespeichern verbessert. Denn je mehr Strom Sie selbst erzeugen und verbrauchen, desto mehr lohnt sich die Investition in einen Speicher. In Sachsen hat die Kombination der EEG mit den Landesprogrammen dazu geführt, dass die Nachfrage nach Batteriespeichern stark angestiegen ist.

Um große Speicherprojekte zu realisieren, nutzen Kommunen, Stadtwerke und Energiegenossenschaften zusätzliche Fördermöglichkeiten. Dazu gehören die Programme der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), die auch in Sachsen intensiv genutzt werden. Zusätzlich fördern EU-Fonds und regionale Entwicklungsprogramme innovative Speicherprojekte, vor allem in Bezug auf die Strukturentwicklung in den ehemaligen Braunkohlerevieren.

Um auf die sich verändernden Marktbedingungen zu reagieren, werden die politischen Rahmenbedingungen regelmäßig überprüft und angepasst. In Anbetracht der steigenden Energiepreise und der zunehmenden Netzengpässe wird man in den nächsten Jahren mit einer weiteren Ausweitung der Förderung für dezentrale Speicherlösungen rechnen können. Die sächsische Landesregierung verfolgt gleichzeitig eine enge Zusammenarbeit mit Bund und EU, um Doppelstrukturen zu vermeiden und die Mittel effizient zu nutzen.

Ein wichtiger Fokus liegt darauf, den Ausbau der Batteriespeicher mit dem Netzausbau und der Digitalisierung des Energiesystems in Einklang zu bringen. Das volle Potenzial der neuen Technologien kann nur dann ausgeschöpft werden, wenn Speicher, Erzeuger und Verbraucher intelligent miteinander kommunizieren. Sachsen plant viele Pilotprojekte, um zu demonstrieren, wie smarte Speicherlösungen die Energiewende unterstützen können.

Großprojekte und innovative Ansätze in Sachsen

In Sachsen sind neben vielen kleinen und mittleren Batteriespeichern auch mehrere Großprojekte in Arbeit, die überregional von Bedeutung sind. Diese Anlagen mit ihrer hohen Leistung und Kapazität befinden sich oft an neuralgischen Punkten des Stromnetzes.

Ein tolles Beispiel ist das geplante Batteriespeicherkraftwerk in Oberschöna, direkt am Umspannwerk Freiberg Nord. In der ersten Phase des Projekts, das die dänische Firma Copenhagen Infrastructure Partner betreut, wird eine Leistung von 500 Megawatt angestrebt. Es wäre somit einer der größten Batteriespeicher Deutschlands. Primär soll die Anlage kurzfristige Netzschwankungen ausgleichen und die Einbindung erneuerbarer Energien unterstützen. Die Baustelle hat schon einen großen Fortschritt erreicht, und man rechnet in den nächsten Jahren mit den ersten Teilinbetriebnahmen.

Ein weiteres beeindruckendes Projekt ist der Speicher in Döbeln, der mit 15 Megawatt Leistung und einer Kapazität von 15 Megawattstunden im November 2024 ans Netz gehen soll. Ein Zusammenschluss von regionalen Stadtwerken und Energieunternehmen betreibt diese Anlage. Das Ziel ist es, Regelenergie zu liefern und gleichzeitig die lokale Stromversorgung zu sichern. Innerhalb von Sekunden kann der Speicher auf Bedarfsschwankungen reagieren und so helfen, die Netzfrequenz zu stabilisieren.

Selbst in kleinen Projekten verfolgt man innovative Ansätze. Deshalb gehen einige Stadtwerke den Weg, Batteriespeicher mit Ladestationen für Elektrofahrzeuge zu kombinieren. Dank dieser Kombination ist es möglich, überschüssigen Solarstrom zu speichern und ihn gezielt für das Laden von Elektroautos zu nutzen. In den Modellquartieren von Leipzig und Dresden laufen die erfolgreichen Tests solcher Systeme bereits.

Ein weiterer Fokus liegt auf der Integration von Batteriespeichern in sogenannte virtuelle Kraftwerke. Das Konzept umfasst die digitale Vernetzung und den gemeinsamen Einsatz vieler kleiner und mittlerer Speicher am Strommarkt. Diese Bündelung schafft eine Einheit, die flexibel und leistungsstark ist und in der Lage ist, auf Preissignale und Netzengpässe in Echtzeit zu reagieren. An der Entwicklung entsprechender Plattformen und Softwarelösungen arbeiten mehrere Start-ups und Energieversorger aus Sachsen.

In Sachsen werden zudem innovative Geschäftsmodelle getestet, wie das Vermieten von Heimspeichern oder die Bürgerbeteiligung an Speicherprojekten. Modelle dieser Art steigern die Akzeptanz neuer Technologien und erlauben es sogar Menschen ohne eigenes Dach, die Vorteile der Energiespeicherung zu nutzen.

Dank der Großprojekte und innovativen Initiativen in Sachsen ist der Freistaat bundesweit führend, was die Anzahl sowie die Qualität und Vielfalt der Batteriespeicher angeht. Die enge Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Politik schafft ein günstiges Klima für Investitionen und Forschung, das die Energiewende weiter beschleunigen könnte.

Auswirkungen auf das Stromnetz und die Versorgungssicherheit

Die schnelle Expansion von Batteriespeichern beeinflusst maßgeblich die Stabilität und Zuverlässigkeit des sächsischen Stromnetzes. Ein wesentlicher Vorteil ist die Fähigkeit der Speicher, kurzfristige Ungleichgewichte zwischen Angebot und Nachfrage auszugleichen. Batteriespeicher sind eine wichtige Hilfe, um die Netzfrequenz stabil zu halten und die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, besonders wenn man bedenkt, dass sie mit erneuerbaren Energien zusammenarbeiten, deren Einspeisung von Natur aus schwankt.

Um Lastspitzen abzufedern oder Stromengpässe zu überbrücken, mussten Netzbetreiber in der Vergangenheit oft kostspielige und klimaschädliche Reservekraftwerke hochfahren. Die wachsende Anzahl und die verbesserten Kapazitäten von Batteriespeichern ermöglichen es, solche Maßnahmen zu reduzieren. Als "Puffer" im Netz fungieren Speicher: Sie speichern überschüssigen Strom, wenn die Produktion den Verbrauch übersteigt, und geben ihn wieder ab, wenn er benötigt wird.

Ein weiterer Vorteil ist die Entlastung der Stromleitungen, besonders in Gebieten mit hoher Einspeisung durch Photovoltaik- oder Windkraftanlagen. Ohne Speicherlösungen wäre es notwendig, große Mengen ernebaren Stroms zeitweise zu begrenzen, weil die Netze überlastet sind. Dieser Strom wird gespeichert, um ihn zu einem günstigeren Zeitpunkt ins Netz einzuspeisen. So wird der Bedarf an Netzausbau minimiert und alle Stromkunden profitieren von geringeren Kosten.

Batteriespeicher übernehmen zunehmend eine wichtige Rolle in Bezug auf die Versorgungssicherheit. In Notsituationen, wie bei Netzausfällen oder Naturkatastrophen, können Speicher als Notstromquelle fungieren. Für kritische Infrastrukturen wie Krankenhäuser, Rechenzentren oder Wasserwerke ist dies besonders wichtig, da sie auf eine unterbrechungsfreie Stromversorgung angewiesen sind. In Sachsen laufen schon Pilotprojekte, die Batteriespeicher genau für solche Anwendungen nutzen.

Die Netzstruktur in Sachsen erfährt grundlegende Veränderungen durch die zunehmende Zahl dezentraler Erzeuger und Speicher. Das Stromnetz wird "intelligent": Mit Hilfe von Sensoren, Steuerungssystemen und digitalen Plattformen wird es möglich, dass Erzeugung, Speicherung und Verbrauch optimal zusammenarbeiten. Um das volle Potenzial der Batteriespeicher zu nutzen und die Versorgungssicherheit weiter zu verbessern, ist es entscheidend, die sogenannten Smart Grids auszubauen.

Die steigende Komplexität des Systems bringt jedoch Herausforderungen mit sich. Um die Vielzahl an Speicheranlagen effizient zu steuern, müssen Netzbetreiber in der Lage sein, in Echtzeit auf Veränderungen zu reagieren. Es erfordert, in moderne Leittechnik zu investieren und das Personal zu schulen. In Sachsen wird mit Hochdruck daran gearbeitet, die notwendigen Strukturen und Kompetenzen zu entwickeln.

Alles in allem belegen die Erfahrungen der letzten Jahre, dass Batteriespeicher eine wichtige Rolle dabei spielen, das Stromnetz zu stabilisieren und die Versorgungssicherheit zu verbessern. Sie tragen dazu bei, das Energiesystem widerstandsfähiger gegen externe Einflüsse zu gestalten und fördern eine größere Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen.

Wirtschaftliche Effekte und neue Geschäftsmodelle

In Sachsen hat der Ausbau von Batteriespeichern nicht nur ökologische, sondern auch erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen. Durch Investitionen in Speichertechnologie entstehen Arbeitsplätze in Handwerk, Industrie und Dienstleistungssektor. Vor allem die Montage und Instandhaltung von Heimspeichern sowie der Betrieb von Großanlagen schaffen eine konstante Nachfrage nach qualifizierten Fachkräften.

Außerdem entwickeln sich neue Geschäftsmodelle, die speziell auf die einzigartigen Chancen von Batteriespeichern abgestimmt sind. Ein Beispiel ist die Vermarktung von Regelenergie: Betreiber von Speichern können am Regelenergiemarkt teilnehmen und kurzfristig Strom anbieten, wenn das Netz stabilisiert werden muss. Die Netzbetreiber belohnen diese Flexibilität, was Unternehmen und Kommunen neue Einnahmequellen schafft.

Die Aggregation kleiner Speicher zu virtuellen Kraftwerken schafft ebenfalls wirtschaftliche Chancen. Die intelligente Vernetzung ermöglicht es, Synergieeffekte zu schaffen, die einzelnen Akteuren sonst nicht zugänglich wären. Plattformen werden von Energieversorgern, Stadtwerken und Start-ups geschaffen, die es privaten und gewerblichen Speicherbesitzern ermöglichen, ihre Kapazitäten anzubieten und dadurch zusätzliche Einnahmen zu erzielen.

Immer mehr private Haushalte finden es attraktiv, den selbst erzeugten Solarstrom zu nutzen. Wegen der fallenden Preise für Batteriespeicher und der steigenden Strompreise ist es oft so, dass sich die Investition in einen Speicher schon nach wenigen Jahren amortisiert. Außerdem haben einige Firmen Miet- oder Leasingmodelle im Angebot, die den Einstieg erleichtern und das finanzielle Risiko minimieren.

Auch die Industrie und das Gewerbe haben Vorteile durch große Batteriespeicher. Lastspitzen kappen und dadurch teure Leistungspreise umgehen – das ist möglich. In energieintensiven Sektoren wie der Chemie- oder Metallindustrie sind Speicher auch ein entscheidendes Element der Dekarbonisierungsstrategie. Eigenen Anlagen zur Stromerzeugung und lokalen Speicherlösungen zu nutzen, hilft dabei, Kosten zu minimieren und CO2-Emissionen zu reduzieren.

Die wirtschaftliche Zukunft der Speicherbranche ist jedoch auch von der weiteren Entwicklung der politischen Rahmenbedingungen abhängig. Gerade die Behandlung von Batteriespeichern im Energierecht und die Frage, welche Abgaben und Umlagen hier gelten, sind für viele Geschäftsmodelle entscheidend. Auf Bundesebene engagiert sich Sachsen dafür, die Rahmenbedingungen zu vereinfachen und so zu gestalten, dass sie Innovationen fördern.

Ein positiver Nebeneffekt des Boom des Speichermarktes ist die Stärkung der lokalen Industrie. Immer mehr Firmen aus Sachsen beschäftigen sich mit der Entwicklung und Herstellung von Speichersystemen, Steuerungstechnik und Softwarelösungen. Die Zusammenarbeit mit Hochschulen und außeruniversitären Instituten in Forschungskooperationen ist ein Weg, um Innovationen zu fördern und die Wettbewerbsfähigkeit der Region im internationalen Vergleich zu sichern.

Verschiedene wirtschaftliche Effekte resultieren aus dem Ausbau von Batteriespeichern, die weit über den Energiesektor hinausgehen. Indem Sie neue Wertschöpfungsketten kreieren, helfen Sie dabei, die sächsische Wirtschaft zukunftssicher zu gestalten.

Gesellschaftliche Akzeptanz und Beteiligungsmöglichkeiten

Um die Energiewende erfolgreich zu gestalten, ist die gesellschaftliche Akzeptanz ein entscheidender Faktor; das gilt auch für den Ausbau von Batteriespeichern in Sachsen. Mehrheitlich unterstützen Umfragen die Aussage, dass die Bevölkerung den Ausbau erneuerbarer Energien und die Speicherung in diesem Zusammenhang grundsätzlich befürwortet. Trotzdem existieren Vorbehalte und Bedenken, die ernsthaft berücksichtigt werden müssen.

Ein häufiger Kritikpunkt betrifft die Kosten: Viele Bürger fragen sich, ob die Investitionen in Speichertechnologie gerecht verteilt sind und ob nicht vor allem wohlhabende Haushalte profitieren, die sich eine Photovoltaikanlage mit Speicher leisten können. Um dieser sozialen Schieflage entgegenzuwirken, setzen Kommunen und Energiegenossenschaften immer mehr auf gemeinschaftliche Lösungen. Mieterstrom- und Quartiersmodelle ermöglichen es sogar Mietern und Personen ohne eigenes Haus, von gemeinschaftlich genutzten Speichern zu profitieren.

Ein anderes Thema ist die Offenheit der Förderprogramme. Zahlreiche Interessierte beklagen, dass es schwierig sei, einen Überblick über die unterschiedlichen Fördermöglichkeiten zu erhalten und die Anträge zu stellen. Um den Zugang zu erleichtern, bieten einige Kommunen und Beratungsstellen in Sachsen gezielte Informationsveranstaltungen und individuelle Beratung an.

Es wird als entscheidend angesehen, Bürger in Speicherprojekte einzubeziehen, um deren Akzeptanz zu fördern. In Sachsen laufen in verschiedenen Städten und Gemeinden Pilotprojekte, die es Bewohnern ermöglichen, Anteile an Batteriespeichern zu kaufen und somit an den Erlösen beteiligt zu werden. Modelle dieser Art ermöglichen die Identifikation und helfen, die Zusammenhänge der Energiewende zu verstehen.

Die Einbindung von Batteriespeichern in unseren Alltag ist ebenfalls ein Thema. Das wachsende Interesse an Elektrofahrzeugen und die Fortschritte im Bereich smarter Energiemanagement-Systeme machen Speicherlösungen, die Strom und Mobilität vereinen, immer attraktiver. In Sachsen werden passende Anwendungen getestet, bei denen zum Beispiel das Elektroauto als mobiler Speicher fungiert.

Informations- und Bildungsarbeit spielen eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, Vorurteile abzubauen und die Vorteile der Speichertechnologie aufzuzeigen. In Sachsen gibt es viele Programme und Workshops von Schulen, Volkshochschulen und Umweltverbänden, die das Wissen über erneuerbare Energien und Speicher erweitern. Die Medien haben ebenfalls eine wichtige Funktion, indem sie über Projekte, Neuerungen und Herausforderungen berichten.

Ein wichtiger Faktor ist auch der Austausch zwischen Bürgern, Politik und Wirtschaft. In Sachsen finden regelmäßig öffentliche Veranstaltungen, Foren und Diskussionsrunden statt, in denen Anliegen und Fragen zu Batteriespeichern behandelt werden. Solche Formate sind hilfreich, um Vertrauen aufzubauen und Konflikte frühzeitig zu erkennen sowie zu lösen.

Ein wichtiger Grund, warum der Ausbau von Batteriespeichern in Sachsen so reibungslos und mit breiter Unterstützung vorangeht, ist die hohe gesellschaftliche Akzeptanz und die zahlreichen Beteiligungsmöglichkeiten.

Nachhaltigkeit und ökologische Herausforderungen von Batteriespeichern

Die steigende Nutzung von Batteriespeichern bringt verstärkt Überlegungen zur Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit mit sich. Um Batterien, vor allem Lithium-Ionen-Systeme, zu produzieren, sind Materialien wie Lithium, Kobalt, Nickel und Graphit notwendig. Ökologische und soziale Herausforderungen sind mit dem Abbau und der Verarbeitung dieser Materialien verbunden.

Deshalb hat Sachsen die nachhaltige Wertschöpfungskette im Fokus. Um Batterien mit selteneren oder besser verfügbaren Rohstoffen zu entwickeln, sind Forschungseinrichtungen und Unternehmen am Fortschritt alternativer Batterietechnologien beteiligt. Um die Abhängigkeit von kritischen Rohstoffen zu verringern, gelten Natrium-Ionen-Batterien und Redox-Flow-Systeme als vielversprechende Optionen.

Ein weiterer Fokus liegt auf der Wiederverwertung und dem Recycling von Batterien. In Dresden und Freiberg sind mehrere Pilotanlagen am Start, die Altbatterien aufbereiten und wertvolle Materialien zurückgewinnen. Die Kreislaufwirtschaft gilt als ein wichtiger Bestandteil der ökologischen Zukunft der Energiespeicherung. Hersteller und Betreiber müssen aufgrund gesetzlicher Vorgaben, wie sie beispielsweise auf EU-Ebene bestehen, bereits heute ihre Produkte umweltgerecht entsorgen und zurückführen lassen.

Die Energie- und CO2-Bilanz von Batteriespeichern ist ebenfalls ein heißes Thema. Die langfristige Speicherung erneuerbarer Energien ist ein wichtiger Schritt zur Reduktion der Treibhausgasemissionen; jedoch erfordert die Herstellung der Batterien zunächst einen hohen Energieaufwand. Um diese Bilanz zu verbessern, sollen neue Produktionsverfahren und der Einsatz von grünem Strom in den Fabriken beitragen. Sachsen nimmt mit zahlreichen Forschungsinitiativen und Industrieprojekten eine führende Rolle ein.

Ein weiteres zentrales Thema ist die Sicherheit von Batteriespeichern. Um Brände oder Leckagen zu vermeiden, sind moderne Systeme mit umfangreichen Überwachungs- und Schutzmechanismen ausgestattet. Trotz allem passieren immer wieder Zwischenfälle, sei es durch falsche Installation oder unsachgemäßen Gebrauch. Um Risiken zu minimieren, sind Schulungen, Zertifizierungen und regelmäßige Wartungen unerlässlich.

Dank ihrer kompakten Bauweise und weil sie keine Emissionen verursachen, ist die Integration von Batteriespeichern in Landschaften und Stadtbildern bislang weitgehend unproblematisch. Bei der Planung von sehr großen Speichern müssen jedoch Standortwahl, Landschaftsschutz und die Akzeptanz durch die Bevölkerung sorgfältig berücksichtigt werden. In Sachsen werden die Genehmigungsverfahren transparent und mit Einbeziehung der Öffentlichkeit durchgeführt.

Die ökologische Bewertung von Batteriespeichern ist eine komplexe Aufgabe, die fortlaufend Forschung und Innovation braucht. Sachsen möchte bundesweit als Vorreiter agieren, wenn es darum geht, nicht nur die Kapazitäten auszubauen, sondern auch nachhaltige Speicherlösungen zu entwickeln. Eine enge Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Politik schafft dafür gute Voraussetzungen.